首頁 >> 專題報道 >> 2024專題 >> 聚焦2024湖北兩會 >> 兩會之聲 >> 正文

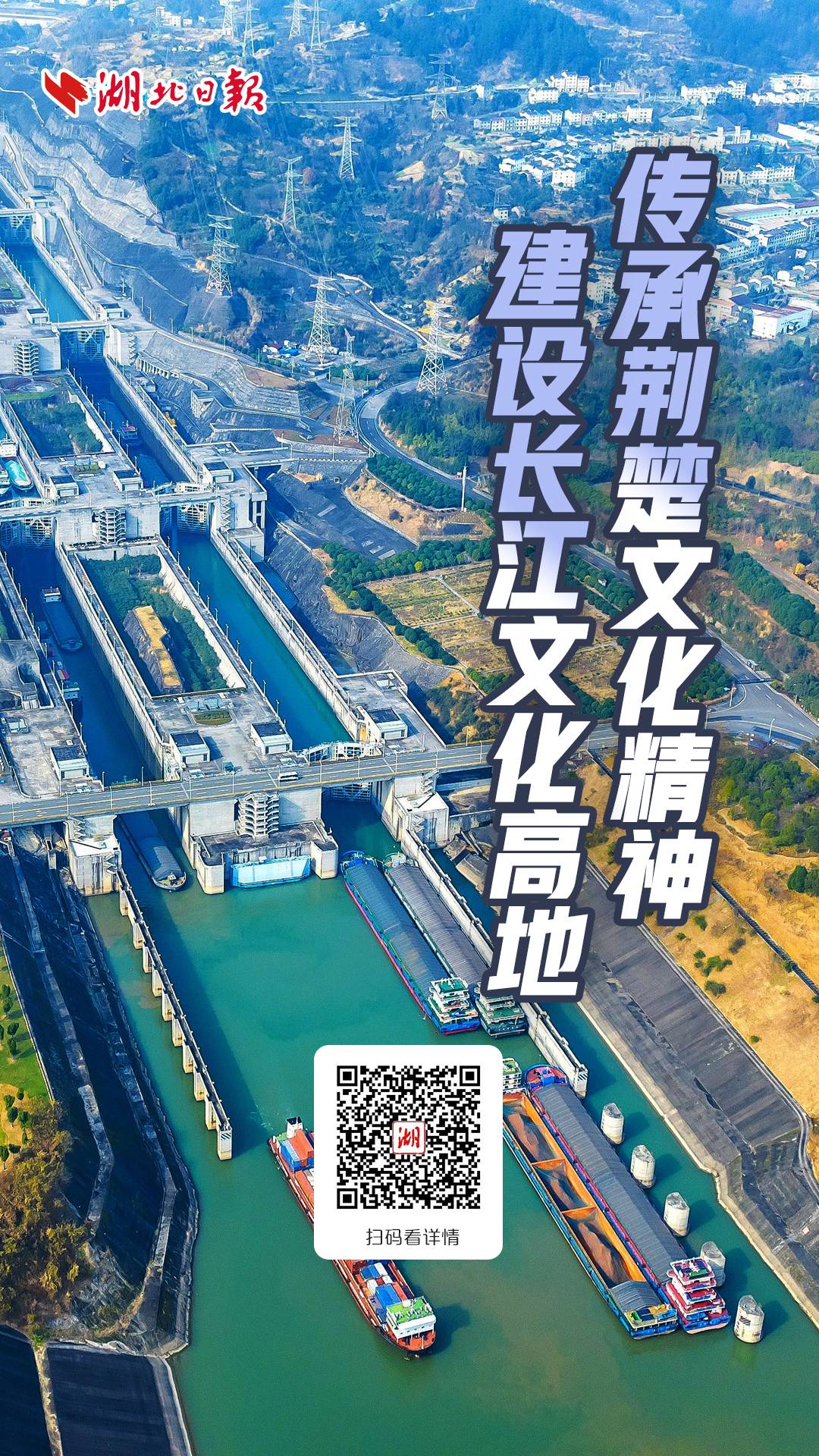

首頁 >> 專題報道 >> 2024專題 >> 聚焦2024湖北兩會 >> 兩會之聲 >> 正文兩會關注|傳承荊楚文化精神 建設長江文化高地

湖北日報全媒記者 張燦

朱熙勇 薛婷 李溪 任勇 攝

通順河武漢經開區段,一只鷺鳥在河灘覓食。全長191公里的通順河,流經潛江、仙桃、武漢三地,最終匯入長江。(湖北日報全媒記者 柯皓 攝)

湖北是長江文明形成的關樞之地、是長江文化的集中涵養之地,文脈悠遠、底蘊深厚。我省堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平文化思想,堅持文化自立自信自強,持續推進荊楚文化創造性轉化、創新性發展,著力培育新時代長江文化品牌,構筑長江文化高地。

省兩會期間,代表委員圍繞“傳承荊楚文化精神,建設長江文化高地”展開熱議。

省人大代表長江大學荊楚文化研究中心副主任 盧川

湖北日報全媒記者 李婷

長江奔騰不息,孕育了兼容并蓄的荊楚文化。大半個世紀以來,江漢平原層出不窮、異彩紛呈的重大考古發現,凸顯了湖北是長江文化的集中涵養之地。

石首麋鹿自然保護區,麋鹿在灘涂中漫步。(湖北日報全媒記者 柯皓 攝)

2018年,習近平總書記參觀湖北省博物館精品文物展時指出:“荊楚文化是悠久的中華文明的重要組成部分,在中華文明發展史上地位舉足輕重。” 2020年,習近平總書記在全面推動長江經濟帶發展座談會上強調:“要把長江文化保護好、傳承好、弘揚好,延續歷史文脈,堅定文化自信。”

長江文化之深厚、之悠遠、之壯美,深深吸引著我。我從事長江文化和荊楚文化研究15年,緊緊圍繞荊州古代城市與建筑的復原、郢城歷史與文化、荊楚非遺文化、荊州文化史等方面開展歷史學、考古學跨學科研究。同時,通過開展荊楚文化學術講座、大學生文化考察及研學等活動,當好長江文化的傳播者。

去年當選省人大代表以來,我開展了以荊楚文化創造性轉化和創新性發展為主題的調研,形成了《荊楚文化在湖北建設全國構建新發展格局先行區中的作用研究》報告。

湖北是長江徑流里程最長的省份,荊楚文化由長江孕育而來,是長江文明形成的關樞之地,是長江文化的重要組成部分。鮮明打響長江文化品牌是我輩應該擔負的責任,湖北應搶抓實施長江博物館、長江文化研究院等重大標志性項目機遇,打造飽覽長江風光、感受長江風情、感悟長江精神的“國家展廳”“長江客廳”。

2024年1月23日,俯瞰武漢東湖高新區湯遜湖綜合治理工程(一期)紅旗湖區域,一片碧水藍天。(湖北日報全媒記者 魏錸 攝)

打響長江文化品牌,構筑長江文化的高地,首先要構筑好文化保護的“高地”。統籌做好長江流域各類文物資源資產的管理,加強長江文物和文化資源認定,堅持保護第一,才能更好地利用。其次要深入挖掘長江文化內涵,講好長江故事。盤活長江文化豐厚的底蘊,善于運用科技力量,讓文物和文化遺產活起來、動起來,將保護傳承工作融入經濟社會發展中,為高質量發展增添亮麗的長江色彩。

省政協委員湖北大學文旅產業發展研究中心主任 胡芬

湖北日報全媒記者 王成龍 通訊員 顧新軍

文旅融合,不僅僅是把文化變成產品,更是要用文化為旅游注入靈魂。

2023年12月,“知音湖北·遇見無處不在”作為新的湖北文旅宣傳語面向世界發布。對于湖北而言,“知音”與“遇見”是恰當且唯美的結合,“無處不在”表達了湖北文旅資源的燦爛多姿、深厚兼蓄。

2023年3月31日,長江漢口段水位回升至14.27m后,停靠在漢口江畔的“知音號”火爆復航。(湖北日報全媒記者 何宇欣 通訊員 江朝 實習生 劉昊博 攝)

這次省兩會,我提交了提案《打造知音文化標識,講好荊楚文明故事》。我認為,湖北省旅游發展有好資源、好基礎,具有打造世界知名、全國一流文化旅游目的地的潛力。要想實現這一目標,必須大力推動文旅融合,全面提升湖北文旅的品位、品牌和品質。

眼下,旅游市場正從傳統的資源驅動,升級為資源+文化、情懷、興趣的多輪驅動。我建議,湖北一方面應優化創新“知音文化”空間載體,將武漢知音文化旅游區重點打造成為具有全國知名度的文化項目。另一方面,將知音文化與武當文化、長江文化、三國文化等荊楚特色文化元素串聯,形成“知情重義、崇禮守信”的文化內涵,打造一系列具有故事延續性、體驗場景化的主題空間。此外,推動文化進景區,借助影視動漫、歌曲、音樂節以及舞臺劇、情景劇、音樂劇等形式,讓文化本身成為“景點”,將“知音湖北”打造成國家文化品牌。

2023年8月8日傍晚,武漢兩江四岸云蒸霞蔚,燈火璀璨,停靠在漢口江畔的“知音號”吸引大量游客前來游玩。(湖北日報全媒記者 何宇欣 通訊員 江朝 攝)

去年,省文化和旅游廳與湖北大學共建了湖北省數字文旅研究院。下一步,湖北大學將聚焦叫響湖北文旅品牌這一目標,發揮好人才孵化器和“智囊團”的作用,助力湖北加快建設世界知名、全國一流文化旅游目的地。

省政協委員武漢大學城市設計學院教授 武靜

湖北日報全媒記者 龔雪

長江造就了從巴山蜀水到江南水鄉的千年文脈,是中華民族的代表性符號和中華文明的標志性象征,是涵養社會主義核心價值觀的重要源泉。作為長江文化的重要組成部分,荊楚文化底蘊厚重、燦若繁星。

2023年12月5日,金色暖陽下,枝江市沿江行道樹被染成了金黃色,分布在長江沿線,宛如一幅美麗的油畫,讓人沉醉其中。(湖北日報全媒記者 劉曙松 通訊員 李巧愛 田雪蓮 攝)

2022年初,長江國家文化公園建設正式啟動。作為一名城市設計領域的高校教師,我參與了長江國家文化公園選址、調研、建筑風格展示等工作。長江國家文化公園湖北段涉及湖北多個市州。長江國家文化公園作為具有線性文化遺產特征的宏大歷史時空敘事,是推進全省文化和經濟深度融合的重要載體,也是我省最重要的交通動脈、生態廊道、經濟通道和文化紐帶,對推進我省先行區建設具有重要作用。

荊楚文化博大精深,非物質文化遺產十分豐富,盤龍城遺址公園、屈家嶺國家考古遺址公園、明楚王墓考古遺址公園、擂鼓墩考古遺址公園等多個遺址工程也已初具規模。如何對湖北的長江文化、荊楚文化、知音文化、盤龍文化、碼頭文化、紅色文化等進行深度挖掘,圍繞長江治水、三峽工程、荊江抗洪等文化事件打造湖北文化主線尤為重要。

不久前召開的全省宣傳部長會議提出,加強文化遺產保護,抓好活化利用。在我看來,保護不是束之高閣,建議探索“文化遺產數字化+產業化”共生發展模式,加快推進VR、5G、AR、大數據、云計算、元宇宙等數字媒介賦能荊楚文化創新性傳播,運用數字技術、創意設計培育新業態、激發新活力,更好讓文物說話、讓歷史發聲,生動講好新時代湖北長江故事。

省人大代表鄂州市社科聯主席 文明

湖北日報全媒記者 曾雅青

文化,是一座城市的“辨識度”。

鄂州位于長江之濱,歷史文化厚重,長江文化資源富集。這些文化資源都是形成特色產業、推動經濟發展的“潛力股”。例如武漢的知音文化、首義文化,宜昌的屈原文化,十堰的武當山道教文化,黃岡的紅色革命文化……都是獨具特色的品牌“名片”,經過努力挖掘、傳承發揚后,知名度大大提升。

鄂州是三國時期吳王孫權襲侯封王稱帝之地,“避暑宮”“周瑜點將臺”等都是旅游名景。

三國故事家喻戶曉,但故事與鄂州之間的關聯如何、歷史對鄂州產生了怎樣的深遠影響,這些問題是文化傳承應講述的新篇章。要充分挖掘本地特色,積極尋訪傳統文化親歷者,對他們的口述資料做好記錄、系統整理,提煉文化精髓,加以宣傳,實現從文化資源到文化品牌的轉變。

2023年12月7日,空中航拍位于武漢市漢陽區漢江南岸的漢水碧道。(湖北日報全媒記者 倪娜 通訊員 劉丁維 攝)

眼下,鄂州正加快推進長江國家文化公園鄂州區域建設,以長江國家文化公園建設助力長江生態環境保護,進一步明確鄂州示范區的文化、空間、功能定位。

以此為契機,可從“五借”入手,構筑長江文化高地——

借“物”,充分利用有影響力的標志物,擴大本土文化知名度;借“事”,講好文化故事、提升文化內涵;借“人”,發揮本地市民主觀能動性為文化品牌壯大聲勢;借鑒,學習北京故宮博物院、敦煌研究院文創產品開發的成功模式,推出荊楚特色文創;借“勢”,利用信息化、數字化手段與方式推動傳統文化資源創造性轉化、創新性發展,打造具有當代荊楚文化特質的特色品牌矩陣。

省人大代表鄖西縣委副書記、縣長 王兵

湖北日報全媒記者 袁超一 通訊員 鄒景根 江河

天上七夕,人間鄖西。七夕文化,在天成象,在地成形,在鄖西民間成風俗。

“鄖西七夕”是國家級非物質文化遺產項目。近年來,我們努力做好非遺系統性保護,深度挖掘七夕文化的經濟、文化和社會價值,將七夕文化創造性地轉化成地方經濟發展增長點。

我們連續14年舉辦天河七夕文化旅游節。去年,這一已成品牌的文化旅游節,帶動接待游客244.67萬人次,旅游綜合收入10.05億元。此外,旅游節期間舉辦的2023年全國商業企業家活動日暨鄖西天河七夕經貿洽談會上,31個項目現場簽約,協議資金236.91億元。

2023年12月8日,在巴東縣巫峽口景區,游客將壯麗的峽江風光盡收眼底。(視界網 焦國斌 攝)

旗鑼傘扇、八抬大轎、十里紅妝……七夕前后,鄖西縣觀音鎮雙石溝民俗村,有著紅妝之韻、紅妝之美的中式婚禮“十里紅妝”民俗表演每天都會準時上演。

一批“牛郎莊”“織女坊”精品民宿,既讓游客享受綠色低碳田園生活,又帶動百姓增收。通過打造商業、旅游、文化等一體化的綜合性文化商業街區,讓七夕文化能感受、能帶走、能消費。

同時,我們結合七夕愛情故事的相遇、相知、相戀、相處、相惜、相伴、相守的七個階段,打造“南來北往·鄖西做東”區域公用品牌,讓七夕文化與地方品牌相得益彰,一批文創、農創、科創產品搭上七夕快車。

今天的鄖西,已成為一個集七夕文化、紅色文化、古鎮文化、自然生態于一體的旅游資源大縣,被授予中國縣域旅游發展潛力百強縣、中國文化百強縣等稱號。未來,我們將繼續把七夕文化融入城市與產業“雙集中”發展,在豐富群眾精神文化生活的同時,做活浪漫經濟,推動七夕文化創造性轉化、創新性發展。

省政協委員省文聯表演藝術部主任 宋輝

湖北日報全媒記者 王際凱

文化興國運興,文化強民族強。

一個民族的復興,需要強大的物質力量,也需要強大的精神力量。

作為一名新時代文藝工作者和省政協委員,過去的一年,我和同事們圍繞中心、服務大局,積極發揮省級文藝家協會“團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權”職能。

這一年,我省一批優秀人才和作品在全國性戲劇展演中取得不俗成績。省京劇院優秀演員唐愷摘得第31屆中國戲劇梅花獎、兩部優秀劇作榮膺第18屆中國戲劇節優秀劇目,五部小戲小品佳作榮獲第9屆全國優秀小戲小品展演優秀作品,11位戲劇幼苗人才和3個劇(節)目獲得“第27屆中國少兒戲曲小梅花”榮譽。

文創市集主題為“青春北湖”,隨處可見戲曲元素,是“武漢戲碼頭文化街”首屆攝影·段視頻創作大賽的主題活動之一。 (湖北日報全媒記者 任勇 通訊員 尹艷 張海梅 攝)

同時,我們還立足新時代湖北地方戲劇種青年表演人才長遠發展,開展“省地方戲青年表演優才‘培根’計劃”,進一步推動優秀戲曲創造性轉化和創新性發展;依托藝術家和專家資源優勢,“定向”“定點”對基層戲劇院團開展“到人民中去”戲劇專家小分隊指導和幫扶工作;組織戲劇院團創作一線編導骨干進行“采風深扎創作”活動等,贏得良好反響。

這次參加省兩會,我帶來《“武漢戲碼頭”背景下的戲劇傳承與時代傳播建議》提案。

展望新一年,我和同事們將進一步開拓思路,對標荊楚戲劇發展契合點、抓實戲劇傳承核心點、探索對標戲劇事業新亮點,努力在戲劇創作、“戲曲進校園”、文藝惠民等方面做出新成績。我個人作為湖北戲劇事業和政協事業發展的參與者和見證者,更要加強學習,提升自我,用戲曲形式講好中國故事、湖北故事。

編輯:但堂丹

上一篇:

湖北營商環境進入全國第一方陣,政協委員熱議——打造“如鳥歸林”的市場環境

下一篇:

省政協委員龔強:助力打造數字經濟“楚才興鄂”新名片

相關新聞

-

讓傳統七夕煥發新活力

“七夕青蛙”和“七夕布谷鳥”是如何與“孤寡孤寡”和“不孤不孤”相聯系的呢?又是如何在互聯網走紅的呢?青蛙的叫聲“gugua”...

-

詩情畫意度佳節 京城博物館推出29項七夕文化活動

七夕節當天,中國園林博物館舉辦“七夕聽園”線上文化活動,依托園林特色景觀與展覽陳列資源,將園林四季和代表植物文化與傳統經...

-

網絡中國節·七夕|仰望星空 除了鵲橋還能看到這些浪漫的“大...

“嫦娥”“祝融”“北斗”……如果這些航天重器會說話,七夕這天,他們會講出怎樣的蜜語甜言?策劃/制作:光明網董大正.

-

七夕小知識:為何流行吃“巧果”?

七夕是“女兒節”,年輕女子們會訪閨中密友、拜祭織女、切磋女紅、乞巧祈福,相互之間還會將所制作的小工藝品、玩具贈送,表...

-

網絡中國節·七夕|浪漫是一種民族風格,更是一種文化傳承

從古代神話傳說到現代名人故事,從線下情侶互動到線上打卡祝福,在傳統浪漫與現代科技的交匯點,七夕佳節,變的是傳遞情感的...

-

棗陽:著漢服 迎七夕 共度浪漫節日

8月20日晚上,棗陽市漢服文化推廣協會在漢城景區舉辦“詩情畫意巧手七夕十二花仙陪您共度浪漫節日”為主題的七夕文化活動,為...

-

花價下探餐飲火爆 七夕“浪漫經濟”升溫

不過,加強中國傳統節日的營銷造勢,是商家們需要研究的課題。

-

江城七夕N種浪漫

不少情侶特意選在七夕領證“牛郎”與“織女”在水底相會極目相親會上,嘉賓們做游戲穿越千年的霓裳秀典盛會,在光谷步行街浪...

-

線上憶傳統 線下促良緣 嘉魚七夕活動“火”熱上演

青年們紛紛表示,通過參加線上線下活動,不僅增加了自己對傳統節日的了解,也實實在在地感受到了傳統文化的魅力,希望以后的...

-

【網絡中國節·七夕】七夕說瑤繡,真“巧”!

總策劃:張寧監制:廖慧李方舟策劃:張倩協調:光明日報全媒體記者王瑾雯采訪:董大正王瑾雯視覺設計:王燦。

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

人藝“經典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27