通山縣長灘村陳建高:山間養魚探富路

咸寧網訊 記者 宋文虎、特約記者孔帆升、通訊員全闖、鄭夢溪報道:4月16日,記者前往通山縣大畈鎮長灘村,車子在山間“爬行”,波光粼粼的魚池在半山腰“橫空出世”,泉水通過管道噴向池內,村民陳建高忙著調節水量大小。

陳建高是長灘村1組村民,過去在富水湖內放有200口網箱養魚,家中所有收入都來源于此。2017年,富水湖生態環境保護力度進一步加強,網箱、圍汊等全部拆除,讓陳建高感覺到“窮途末路”。

“‘被逼無奈’,必須尋找新的出路。”陳建高說,配合國家生態環境保護政策拆除網箱后,自己也在積極尋找新出路。

靠山吃山,靠水吃水,水中無法養殖,陳建高很快萌生了山間養魚的想法。

想法有了,便開始行動。陳建高通過網上查詢發現,山間養魚對地理位置、水量、溫度等都有要求,為了選到合適的場所,他對村內各個山頭進行查看,發現1組后山最為合適,并立即租下1畝山地。

位置定好了,就開始建設了。2018年,陳建高籌資20余萬元,對山地進行修整,修建池塘,成功于2019年建成投產。

“有翹嘴白、草魚、白鰱等,一平方米水面最高可達300斤。”陳建高說,水池建成后,他購入數類魚苗進行試養,并通過網絡和實地考察學習,最終決定采取高密度方式進行養殖。

高密度養殖供氧是關鍵,為保證池塘氧氣充足,山上修建了一個小型蓄水池,不斷積蓄山泉,24小時為池內供水。同時,池塘底部設有出水閥,確保池水流動氧氣足。

“我每天都要過來看看,調整水流量。”陳建高說,水流量控制需特別注意,既要保證供氧足,又要確保水源充足。

此外,他還定期對魚池進行消毒,嚴防魚感染傳染病,確保成活率。

“只要魚養好了,銷路基本不愁。”陳建高說,過去的老顧客都一直保持聯系,只要魚的品質好,銷路完全不是問題。

記者還了解到,陳建高除養殖食用魚外,還養了觀賞魚,并建有自己的翹嘴白孵化基地。

“各種增收渠道都要試試。”陳建高說,目前自己還在探索階段,假如發展較好,將擴大規模,帶上村民共同致富。

如今,陳建高正昂首闊步行走在他的新路子上。

編輯:hushaopeng

上一篇:

【決戰決勝脫貧攻堅】通城縣何塅村果藥基地助脫貧

下一篇:

赤壁市官塘驛鎮泉洪嶺村第一書記錢進平 老驥伏櫪一心脫貧

相關新聞

-

脫貧戶孫小春收徒弟

4月29日,在嘉魚縣高鐵嶺鎮陸水村見到孫小春時,他剛收購鱔魚回來。顧不上休息,這個勤勞的漢子馬上和妻子一起,將小一些的鱔...

-

嘉魚一養魚戶萬斤鮮魚捐給抗疫一線

“看到醫護人員在一線舍生忘死,我決定把這一萬斤鮮魚捐獻給他們。2月25日上午, 3輛貨車裝滿價值10萬元的鮮魚抵達咸寧市第一...

-

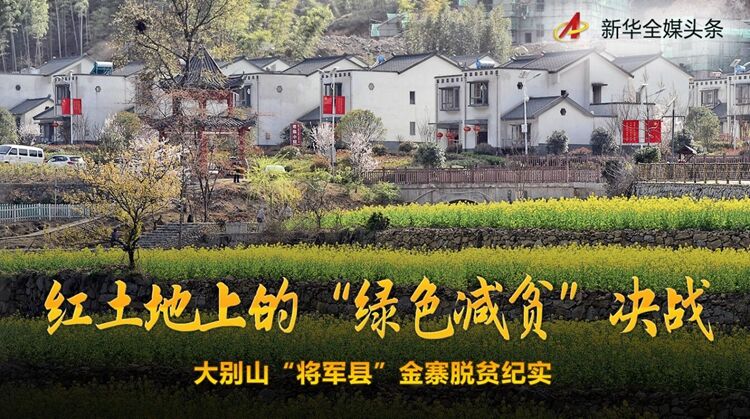

紅土地上的“綠色減貧”決戰——大別山“將軍縣”金寨脫貧紀實

紅土地上的“綠色減貧”決戰——大別山“將軍縣”金寨脫貧紀實新華社記者陳先發楊玉華姜剛陳諾巍巍大別山,在解放戰爭時期曾映...

-

無限極·悅運動 健康有氧跑,幸福沈陽人

-

當隱形眼鏡遇上新冠病毒 怎樣戴才是正確操作?

眼科專家提示,使用隱形眼鏡的人,在按照眼部護理專家的時間表佩戴和更換隱形眼鏡時,也要使用摩擦和沖洗的方法清潔隱形眼鏡...

-

貧困村成了“幸福大院”——全國人大代表王艷鳳的履職故事

題:貧困村成了“幸福大院”——全國人大代表王艷鳳的履職故事新華社記者薛欽峰正值東北耕種時節,在吉林省榆樹市永生村,村民...

-

一個黨員一面旗—— 一位駐村工作隊員的抗疫感悟

講述人:劉輝(市自然資源和規劃局駐官仕坳村工作隊員)我是赤壁市新店鎮官仕坳村的一名駐村工作隊員。疫情期間,村里老百姓吃...

-

探訪通山縣楊芳林鄉—— “雙無”鄉鎮是如何煉就的?

記者饒敏程昌宗特約記者孔帆升4日,通山縣在我市率先成為“低風險區”。該鄉村民歷來有打工和經商傳統,臘月底紛紛返鄉過年,...

-

金洛甫:鎮守沙丼的“指戰員”

咸寧日報全媒體記者丁偉通訊員鄧志高“疫情不散,我們不退”,鎮守在村組一線的農村黨員干部始終保持著激昂的斗志。在走訪過...

-

扶貧風暖藕塘村—— 建行咸寧分行駐村扶貧工作隊小記

咸寧日報全媒體記者陳希子通訊員謝志美藕塘村,地處嘉魚縣南部、陸溪鎮北大門,全村版圖面積3.2平方公里,人口334戶、1678人...

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

人藝“經典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27