首頁 >> 專題報道 >> 2020專題 >> 決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅 >> 典型事跡 >> 正文

首頁 >> 專題報道 >> 2020專題 >> 決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅 >> 典型事跡 >> 正文脫貧戶孫小春收徒弟

4月29日,在嘉魚縣高鐵嶺鎮(zhèn)陸水村見到孫小春時,他剛收購鱔魚回來。

顧不上休息,這個勤勞的漢子馬上和妻子一起,將小一些的鱔魚挑出來,分裝到另一個水桶里。

“把小的挑出來,作為魚苗繼續(xù)飼養(yǎng)。”盡管只有一只左手,但他的動作仍然十分麻利,“趁天氣好,今天就可以投到網(wǎng)箱里。”

“比如這種小鱔魚,大概5錢左右,還需要喂養(yǎng)五個月,才能作為成魚銷售。”

看著容光煥發(fā)、動作帶著干脆利落勁兒的孫小春,很難想象,這個年屆五十的農(nóng)村漢子,兩年前還是村里的貧困戶。

“天不養(yǎng)懶人,勤快無絕路。”一只手扛起家庭重擔的孫小春,從2008年開始嘗試網(wǎng)箱養(yǎng)殖鱔魚到現(xiàn)在,用自己的勤勞和好學,靠養(yǎng)殖鱔魚改變了命運,實現(xiàn)了脫貧致富。

10多年的養(yǎng)殖經(jīng)歷,從買書、上網(wǎng),到四處找人學習鱔魚養(yǎng)殖,直至自己也成為大家眼里的養(yǎng)鱔能手,孫小春明白了一個道理:要致富,學技術!

“去年,我根據(jù)自己的經(jīng)驗,適當增加了養(yǎng)殖密度,將網(wǎng)箱從80個增加到了110個。加上溫度適宜,收成很不錯!”指著池塘里整齊排列的一個個網(wǎng)箱,孫小春一臉自豪地說:“這個很要點技術,管理稍不到位就可能導致減產(chǎn)。”

憑著過硬的技術,孫小春在4月初又承包了20多畝池塘,準備在7月份新建網(wǎng)箱,進一步擴大規(guī)模。

養(yǎng)鱔魚出了名的孫小春,也吸引了很多慕名而來學技術的鄉(xiāng)親。

“聽說他搞得好,很多人來請教。”妻子在一旁打趣道,今年還收了徒弟,當了師傅!

孫小春笑著擺擺手,講起了前因后果。

今年,很多之前在外打工的村民,因為疫情影響干脆留在了家鄉(xiāng),孫云鋒就是其中之一。

聽說孫小春養(yǎng)殖技術高超,有心在家鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的孫云鋒,便委托自己的叔叔找到孫小春,表達了學藝的想法。

“小時候還一起打過架。”孫小春笑著說:“一開始沒有答應,主要是怕教不好、搞虧了。”

沒架住孫云鋒的軟磨硬泡,孫小春還是答應了。在他的幫助下,孫云鋒投入了30個網(wǎng)箱。“一邊養(yǎng),一邊學。有問題就找他,他也愿意幫助我。”孫云鋒說。

“我當時學技術,很多師傅也愿意教我,現(xiàn)在我教別人也沒問題!”孫小春表示,全家能過上好日子,大家給了很多幫助,現(xiàn)在有能力幫助別人,也是應該的!

(咸寧日報全媒體記者 譚昌強 特約記者 龍鈺 通訊員 張海麗)

編輯:hushaopeng

上一篇:

下一篇:

七旬老人張長春苦干巧干奔富路

相關新聞

-

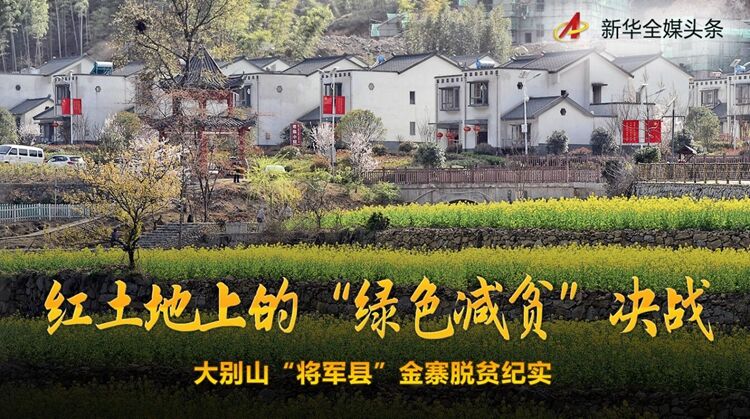

紅土地上的“綠色減貧”決戰(zhàn)——大別山“將軍縣”金寨脫貧紀實

紅土地上的“綠色減貧”決戰(zhàn)——大別山“將軍縣”金寨脫貧紀實新華社記者陳先發(fā)楊玉華姜剛陳諾巍巍大別山,在解放戰(zhàn)爭時期曾映...

-

新華網(wǎng)評:為了湖北繼續(xù)“拼”

張宸近日,政府官員、媒體主播、高人氣“網(wǎng)紅”紛紛通過各大網(wǎng)絡平臺為“鄂貨”打call帶貨。自稱“吃貨”的網(wǎng)友們,也將對湖...

-

Manpower致力于為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的人才一直在努力

-

搶跑雙十一!蘇寧國際進口日開啟“雙線寵娃”模式

-

著名愛心企業(yè)家高海軍一行赴榆林神木看望孤寡老人、貧困戶

-

小力量踐行大使命—— 農(nóng)發(fā)行赤壁市支行駐村扶貧工作紀實

通訊員文婉瑩圖為農(nóng)發(fā)行赤壁市支行幫助貧困村修建的水塘。近年來,農(nóng)發(fā)行赤壁市支行以“不負脫貧攻堅銀行使命”為目標,認真...

-

HRC夢美生命:美國試管嬰兒答疑會-為愛起航、筑夢優(yōu)生

-

乘風大會武漢站召開,持續(xù)釋放中小企業(yè)的“大”能量

-

武漢康健婦嬰醫(yī)院:想知道誰可以做試管嬰兒嗎?快到這里來

-

中國跆拳道領袖先生王元峰世界峰會受十國總統(tǒng)親切接見

① 凡本網(wǎng)注明"來源:咸寧網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于咸寧網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:咸寧網(wǎng)"。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。

② 凡本網(wǎng)注明"來源:xxx(非咸寧網(wǎng))"的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

娛樂新聞

-

人藝“經(jīng)典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27