一個人與一座城

曾紀鑫

一個人的能量到底有多大?

只要接到李城外先生的微信、微話或電話,我總是固執地想到這一問題。

當然,我所指的這一個體,是我們社會中的普通人——即蕓蕓眾生中的你、我、他。

與此同時,我會想到我的故鄉湖北,想到李城外所置身的咸寧市,以及咸寧市的羅勇、金戈、姜洪、陳海燕、萬紅英、倪霞等一班文友。

凡了解李城外的人,都知道他有個外號“李向陽”。何也?說來有點話長。

咸寧有個向陽湖,中華人民共和國文化部“五七干校”校址選定在圍湖造田工程剛剛結束的向陽湖墾區,六千多名知識分子及其家屬先后下放到咸寧“五七干校”進行勞動、思想改造。1974年12月16日,向陽湖“五七干校”正式終結,名義上存續了五年多時間,其實自1973年底,大部分文化干部就已離開,實際存在了四年多時間。來如疾風驟雨、轟轟烈烈,去似一陣風飄離,“揮一揮衣袖,不帶走一片云彩”(徐志摩《再別康橋》)。向陽湖“人去樓空”,田地生雜草,草地變牧場。相當長一段時期,向陽湖“五七干校”作為一處不堪回首的“文革”遺跡,誰也不愿正面觸及,一些珍貴物件就此銷聲匿跡、湮沒無聞。

是李城外在一個偶然的機會,慧眼識珠地發現了向陽湖“五七干校”作為一種特殊的政治現象所具有的歷史文化價值。“國家不幸詩家幸,文化不幸咸寧幸”,在一種歷史感、責任感、使命感的驅使下,他開始了二十多年鍥而不舍的奔走與呼號。除了搶救那些紅磚平房及簡陋工棚、牛棚、廚房等當年干校遺址外,資料的搜集尤其重要,搜求干校學員曾經使用過的各種生產工具、生活用品等物質性資料,更注重搶救、挖掘、搜集大量的珍貴史料。當年下放的文化干部,不少已進入耄耋之年,每位老者的離世,都將帶走一筆無法再生的文化資源。經過一番積累準備,李城外開始了屬于他個人獨特的“搶救之旅”——進京遍訪文化名流,請他們寫回憶錄、題詞,并提供日記、書信、照片等資料。在1995年至1998年的三年多時間里,他采訪了二百多位文化名人,搜集回憶向陽湖的文章近百萬字,老照片二百多幅,書簡一千多封。他采訪的這些文化名人,已有冰心、樓適夷、臧克家、張光年、蕭乾、嚴文井、韋君宜、劉炳森等數十位老人辭世,可見當初搶救的及時與必要。他根據百萬余字的采訪筆記、觀察日記及錄音資料,寫下了一百多篇人物專訪,在全國報刊發表,不少被轉載。然后,他又創作、整理、編輯、出版了《向陽湖文化人采風》(上、下集)、《向陽情結——文化名人與咸寧》(上、下集)以及《咸寧文史資料·向陽湖文化專輯》等書籍。其中《向陽湖文化人采風》與《向陽情結》,成為我國第一部綜合性反映“五七”干校生活經歷的散文集和回憶錄。

此后,李城外發起、組織向陽湖文化研究會,創辦《向陽湖文化報》,建立向陽湖文化網站,發行“中國向陽湖文化名人采風”系列紀念封……正是他的積極倡導,影響、帶動了當地一大批文化人,孤單的身影匯成一個龐大的群體;正是他的不懈努力,得到了當地政府部門的高度重視與支持,建立了向陽湖文化名人博物館;正是他的大力宣傳與推動,向陽湖已為越來越多的人們所認識與了解,成為咸寧市名播海內外的文化品牌……李城外的名字,就這樣與向陽湖緊密地聯系在了一起,因此,也有了“李向陽”這一恰如其分的外號。

我在武漢工作時,與城外兄就相識了,他給我寄贈了《向陽湖文化人采風》《向陽情結——文化名人與咸寧》等作品。2003年我調至廈門工作,這幾冊簽名本也隨我一同“移居”閩南。雖然神交良久,武漢與咸寧也只一百多公里,但第一次與他見面,卻在我離開湖北之后。

2007年,中國第八屆藝術節在湖北舉行。那年11月,借出差之機,我去了一趟咸寧。出差屬團隊集體行動,個人活動時間無法準確規劃,臨時起意,給他打了一個電話。他正在外地公干,得知我準備抽暇前往,當即改變行程。那天下午,我與他幾乎前后腳到達咸寧。

一到就由羅勇安排住下,然后驅車一二十公里,前往文化部“五七干校”機關舊址參觀。打開兩扇鐵門,里面一片寂靜,唯有幾幢紅磚紅瓦平房,在默默地訴說著當年的歷史與喧囂。其中的幾間,曾是中國作家協會副主席、黨組書記馮雪峰,著名詩人郭小川,全國政協常委、中國書法家協會副主席劉炳森,著名文物鑒賞家、《錦灰堆》作者王世襄,著名出版家、人民出版社社長兼總編輯王子野等人的舊居。

游覽向陽湖“五七干校”機關舊址的最大收獲與驚喜,是見到了李城外等有識之士與相關單位共同努力建立起來的向陽湖文化展覽廳。里面陳列著當年學員們用過的各式農具、留下的各種生活用品,那些今天業已消失的蓑衣、馬燈、煤油燈、茶缸等物件,則顯得尤為珍貴。

從機關舊址出來,小車在一條較為寬敞的土路——當年干校學員修筑的“五七大道”上左右顛簸,前往向陽湖農場。終于來到了向陽湖邊,車停十字路口。路口的一邊,臨湖搭著一間簡陋鴨棚,一群鴨子嘎嘎嘎歡快地叫著,將一塘池水攪得一片渾濁。我走上右邊的湖堤,但見堤壩兩邊的斜坡,滿是枯黃的野草;湖中殘荷敗草,斜斜地浮現在冬日淺淺的水面。突然,一股打旋的風兒卷著塵埃、枯葉刮過,我稍稍側身躲避,而內心深處感到的卻是寂靜,一種喧囂過后的靜得不能再靜的寂靜!

干校學員幾千名,不可能聚于一地,而是散居在方圓十多里的地方。學員當年安身的住房多已拆除,堤外良田成為牧場,堤內墾區退耕還湖,剩下的,唯有加固過的湖堤、紅旗橋、五七橋、五七大道、干校機關舊址及其他房舍,還有五七窯廠留下的一根煙囪——這當年的壯觀之物,高傲而孤寂地矗立在晚風的夕陽之中,默默地訴說著世間的浮華流轉,在我眼中,顯得格外的悲寂與蒼涼。干校停辦,學員歸去,一切又回到了它所固有的原始與本真。如今的向陽湖區,與鄂東南地區乃至荊楚大地的任何一片湖區,實在看不出它們之間有著多大的區別與獨特之處。

“水過地皮濕”,這時,我的心頭突然涌出這么一句民諺。是的,“五七干校”潮水似的涌過之后,給向陽湖,給咸寧到底留下了什么?

如果沒有李城外等人的艱辛努力,我前來此地,面對的只能是一片黯然無色的空白與虛無,過去的一切,又該從何說起?

回到咸寧城區,城外兄約了向陽湖文化研究會的幾名骨干成員,一同為我接風。

第二天,城外先生陪我前往通山縣九宮山參觀李自成陵墓,還有當地作家倪霞(今通山縣作協主席)等;第三天,前往赤壁市參觀三國時期的赤壁大戰遺址,城外兄因單位有事沒去,但他聯系了赤壁網站站長姜洪(今赤壁市作協主席)擔任向導全程陪同。

回到廈門,我搜集了大量有關資料,認真閱讀、消化、構思,一連創作了描寫向陽湖文化、李自成興衰、三國赤壁古戰場的三篇文化歷史散文《歷史并未遠去》《英雄的出路與末路》《誰的赤壁》,Word文檔共計六萬三千多字。十多年來,這三篇文章除在相關報刊發表、選載外,還收入多個選本以及我的《一個人能夠走多遠》《歷史的張力》《遙遠的絕響》等個人文集。

城外兄為人謙和友善,對這三篇文章也激賞不已,給了不少溢美之詞,認為是迄今為止寫咸寧這三處名勝寫得最好的篇章。

記得第十四屆全國民間讀書年會在甘肅省張掖市舉行,報到當天,即2016年7月17日晚,舉辦了“曾紀鑫作品研讀會”,參加者主要是張掖市陌上書會成員、當地文友,還有參加年會的全國各地書友。李城外和金戈與會,他們不知道當晚的活動安排,到得較晚,晚餐時聽說后,兩人匆匆扒了幾口飯,便急急地趕往參加。城外先生發言時,特別提及我七、八年前創作的與湖北咸寧有關的三篇文章,予以高度評價。會議結束,他還微信發來一首五言絕句《參加曾紀鑫作品研讀會有感》:“甘州遇故知,瀟灑又從容。青史人和事,縱橫談笑中。”

其實,只要他提及這三篇作品,我便說,這也是他的功勞。如果沒有他的邀請,沒有他提供資料,沒有他的安排、陪同與解說,沒有他敞開心扉、毫無保留地與我談及自己對“五七”干校的感受與體會、認識與研究,我怎么也寫不出這三篇作品!

李城外個子高大、長相英俊、聲音宏亮,一眼望去,頗具英俊男子風采,當然,其內涵、睿智與外表更是相得益彰。他為人熱情爽朗,身上仿佛有一股永遠使不完的勁頭,永遠散發著青春的活力。每次與他通話,除了昂揚的激情與充沛的活力,還透著一股少有的親和力。他身上的一切,形成了一個氣場與磁場,吸引著外界的人、事、物。這,也是他能夠不斷向外拓展地盤、不斷擴大向陽湖文化影響力的源泉之所在。

于是,我的腦海里,自然而然地就會涌出一個與此相關的問題:一個普通人的能量到底有多大?

城外兄學歷不高,屬“電大”生,但他出身于一個“秘書世家”:外祖父建國前在縣政府當過秘書,父親是縣人民政府的秘書,哥哥在縣委書記秘書任上提拔調任,他又接棒通山縣委辦公室秘書,幾年后成為地委書記的秘書。古代文壇有“三曹”“三蘇”“三袁”現象,受到追捧與研究;而“秘書現象”似乎少有人研究,對此感興趣的學者不妨關注一下,特別是祖孫三代四人擔任同一職務的咸寧秘書現象。

秘書的工作雖是輔助性的,但他們是具體的操盤手與操作人,熟悉決策與事務,了解信息與程序,這些特點,對李城外的仕途發展及專注向陽湖文化研究,發揮了重要的作用。

除行政秘書外,他還擔任過咸寧地委辦公室副主任、市政協副秘書長兼文史委主任、市新聞出版局(版權局)局長、市委宣傳部副部長、市委黨校常務副校長、市行政學院常務副院長、市委黨史研究室主任、咸寧市檔案館館長等職務。這對他從事“五七”干校、向陽湖文化研究,創造了有力的條件。

李城外逢人便說向陽湖,利用各種機會與諸多形式不遺余力地推介向陽湖,所編、所寫如《向陽湖文化書系》《向陽湖文化叢書》《向陽湖文化與“五七”干校研究叢書》等,皆是向陽湖,正所謂“平平仄仄都是愛,一片丹心永向陽”。他被稱為“向陽湖文化研究第一人”,可謂實至名歸。

他還被譽為中國“五七”干校研究第一人,也是名不虛傳。他這一輩子,仿佛就是為“五七”干校而生,為“五七”干校而活,為“五七”干校而“戰”。我與他長期保持聯系,但見面的機會并不多。他來過廈門兩次,我陪他參訪,也與檔案、出版有關;與他在全國民間讀書年會上見過幾次面,所談不是讀書,就是咸寧“五七”干校;我任《廈門文藝》主編時向他約稿,他說非向陽湖、非“五七”干校的文章不寫;他說到做到,出版、主編書籍十五部,在《人民政協報》《天津日報》《藏書報》《咸寧日報》等報刊開設專欄十多個,策劃專輯六部,創辦報刊四種,在全國各地開展講座數十場,都與向陽湖、“五七”干校相關聯;如今,他還進行著一項更其艱巨的工作——前往江西進賢中共中央辦公廳“五七”干校,河南息縣中國科學院(學部)“五七”干校、潢川團中央“五七”干校等地采訪,搜集資料,積累準備,打磨《中國“五七”干校史稿》,并創作一部全景式反映“五七”干校歷史的長篇紀實文學……

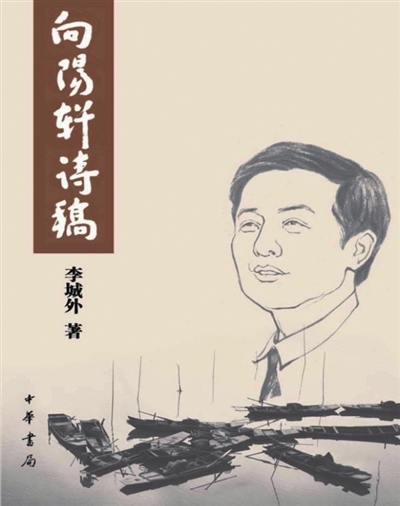

他還寫詩,不是現代詩,而是古典詩(格律詩),五絕、七絕、五律、七律都有,間或為詞。我的案頭,便放著他寄來的兩本厚厚的《向陽軒詩稿》《向陽軒詩稿續編》,分為九編,收詩兩千多首。這些詩,有游歷、記事、感懷、應和等,既是一種別致的日志,也是他奮斗歷程的記錄,還是親情、友情及社會發展變化的見證。

“藏萬卷書,行萬里路;編著千萬言,寫詩千余首。”這是他人生的真實寫照。

2007年咸寧之行,我去他家書房“向陽軒”參觀,一間寬敞的房子,滿滿當當都是書。他說,如果再去的話,將會看到他藏書更加豐富的“咸寧第一書房”。

談及人生與修為,他概括為三個“苦”字:苦學、苦寫、苦戀。我以為還要加一個“苦”字——苦旅,他由向陽湖生發開來,旁及全國各地“五七”干校,既有艱苦采訪的路途旅行,也有研讀、反思的艱難創作之旅,還有他漫漫人生永不停歇的探索苦旅。

據有關資料統計,全國共有“五七”干校1603所,其中中央一級機關開辦的干校106所,各省開辦的干校1497所;當時全國共有各級干部約一千萬名,進入“五七”干校接受勞動、思想改造的達五百多萬人,占所有干部的一半。其他姑且不論,僅這一龐大的數字,可知“五七”干校這一領域的研究該有多難!

但李城外毫不畏難,他似乎從不疲倦,像一個充滿氣的皮球,以飽滿的熱情與激情,永遠在路上,永遠前行不已。

許多時候,歷史真的就是一種緣分,誰也不曾想到,咸寧市一個名不見經傳的普通得不能再普通的向陽湖,卻于20世紀六七十年代的“文化大革命”浪潮中突然躍出地表,引起世人的關注與凝眸,留下了濃墨重彩的一筆。向陽湖文化,是那一時期中國知識分子的象征、指標與天花板,是當代中國知識分子的精神化石。一部“五七干校”史、文化大革命史、中國知識分子史乃至世界文明史,怎么也繞不開向陽湖“五七干校”!

李城外找準了一個“泉眼”,挖到了一個“富礦”,他創立了向陽湖文化,使得故鄉咸寧名聲大震;與此同時,向陽湖也塑造、成就了李城外。長期的采訪、研究與創作,使得李城外的生活與視野、胸懷與格局超越了小城咸寧,他的目光向前伸展著,一直伸向那遙遠的天際。

比如他對“五七”干校的研究與定位,就較一般人更為準確而深刻,他說:“我們研究‘五七’干校,并不是說‘五七’干校好,主要應該是否定的,這是一個定調。圍繞這個定調我們開展研究,我們研究的是這些文化名人,是對歷史的反思,對名人的紀念,研究這些‘五七’戰士身上那種精神……”

一個人的能量有多大?若以李城外加以詮釋,這種能量不是簡單的疊加,而是一種可以發生聚變與裂變的核能,其威力與影響實在難以估量。如今的向陽湖文化名人舊址,已成為全國重點文物保護單位,是最年輕的“國保”,也是眾多“五七”干校中的唯一。

書寫李城外的人多矣,其中不乏大家、名家,早就匯成了一部精彩的《李城外和向陽湖文化》。而我之所以畫蛇添足、狗尾續貂,在于我與城外兄的一份情誼。

人與人的交往也是一種緣分,我與城外先生從相識到相知,每當我北望故鄉,總會想到咸寧;想到咸寧,第一個冒出來的人物,便是李城外。其實呢,親人、友人之間的共鳴、共情現象十分普遍,我們會從念著的某人展開想象的翅膀,涉及他所置身的環境。比如我會格外關注我所在意的親人、朋友所在地的社會新聞、天氣變化乃至生活點滴。一個人的份量,有時是可以等同于一座城市的。這,也是我將此文名為《一個人與一座城》的用意之所在。

“李城外”其名,會使人想到錢鍾書的長篇小說《圍城》——城外的人想進去,城里人的想出來。于李城外而言,城內、城外皆精彩,城內、城外早已渾然一體。因此,也就超越了圍城的概念與范圍,無所謂進與出了。

作者簡介:曾紀鑫,一級作家,中國作家協會會員,福建省傳記文學學會副會長,中國當代寫作文化散文的代表性作家之一,享有實力派作家、學者型作家之稱。出版專著三十多部,作品進入全國熱書排行榜,被報刊、圖書廣為選載、連載并入選《大學語文》教材,全國媒體廣泛關注、評論,匯為《我們活在歷史中·曾紀鑫創作論》《萬年寫入胸懷間·曾紀鑫作品研究》《被照亮的歷史·曾紀鑫歷史文化散文研究》等六部論著、論文集、評論集出版。代表作有文化歷史散文《千秋家國夢》《歷史的刀鋒》《千古大變局》,長篇小說《楚莊紀事》《風流的駝哥》,長篇人物傳記《晚明風骨·袁宏道傳》《抗倭名將俞大猷》,選集《歷史的面孔》等。

作者:曾紀鑫

編輯:yangweijie

上一篇:

《共和國先生一一向陽湖文化名人往事》(英譯本)面世

下一篇:

文章 | 向陽“史記” 咸寧“司馬”

相關新聞

-

中華書局推出李城外《向陽軒詩稿》

”據悉,該書是中華書局首次出版咸寧作家詩集,也是繼李城外編著出版《向陽湖文化書系》和《向陽湖文化叢書》后又一重要收獲...

-

中華書局推出李城外《向陽軒詩稿》

咸寧網訊(通訊員薛曉陽李小蒙)近日,中華書局隆重推出我國五七干校研究第一人、向陽湖文化研究專家李城外的《向陽軒詩稿》。...

-

26年他寫了900多首詩

“破圍城武漢必勝,贏疫戰中國咸寧!這次欣賞的作品是《向陽軒詩稿》,作者是我國五七干校研究第一人、向陽湖文化研究專家李城...

-

咸寧市著名學者李城外應邀到北大講學

咸寧網訊(通訊員 李小蒙)6月24日,我市向陽湖文化和五七干校研究專家、武漢大學兼職教授李城外應邀到北京大學講學。

-

文章 | 向陽“史記” 咸寧“司馬”

主編《翠竹凌風》《庚子壯歌》《脫貧禮贊》《風雨同舟》《風雅咸寧》《百年咸寧詩選》等詩詞選集。

-

林陽:“仰止高山終不悔 詩家落筆萬千言”——《向陽軒詩稿續...

他先后創建了向陽湖文化研究會、向陽湖文化書院和向陽湖文化沙龍,創辦了全國唯一的研究“干校文化”的報紙《向陽湖文化報》...

-

干校的味道

■吳國慶(溫泉)距離文化部五七干校最后撤離向陽湖已近50年,干校總部的幾處營房現在很難再覓蹤影,那些紅磚紅瓦平房或拆或...

-

戲劇大師陳白塵次女 尋訪向陽湖文化名人舊址

咸寧網訊(通訊員李李)5月15日,戲劇大師陳白塵先生小女兒、江蘇省戲劇家協會原副主席陳晶專程來咸寧尋訪父輩的足跡。

-

日本學者津守陽一行考察向陽湖文化名人舊址

11月25日,日本京都大學教授津守陽女士和武漢大學文學院博導榮光啟等專程考察全國重點文物保護單位一一向陽湖文化名人舊址。

-

最后的記憶

吳國慶(溫泉)一連多天的大暴雨下得情感生潮,思緒長霉,趁著云住雨歇,我回到老家向陽湖。在這片桂樹林旁的一角還長著一棵寂...

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

影院人氣爆棚 票房刷新紀錄——精彩大片點燃“最強春節檔”

2025-02-08

2025-02-08

-

以舌尖五味 重逢人間煙火 《舌尖上的中國(第四季)》首播引...

2025-02-08

2025-02-08