首頁 >> 專題報道 >> 2021專題 >> 奮斗百年路 啟航新征程 >> 正文

首頁 >> 專題報道 >> 2021專題 >> 奮斗百年路 啟航新征程 >> 正文二鼎聯袂展覽 共慶建黨百年

光明日報北京6月15日電?記者李韻日前從國家博物館獲悉,作為國家博物館與上海博物館為慶祝建黨百年獻上的一份賀禮,兩館將共同促成大盂鼎、大克鼎先后在上博、國博聯袂特展。

大克鼎?上海博物館供圖

大盂鼎于道光初年在陜西出土,幾經輾轉,為晚清鑒藏家潘祖蔭收藏;大克鼎于光緒年間出土后不久,亦為潘祖蔭所藏。潘祖蔭去世后,二鼎由其弟潘祖年運回蘇州老家收藏。潘氏后人為保護盂克二鼎等珍寶拼盡全力,特別是抗日戰爭全面爆發以后,為避免國寶被劫,主持潘氏家事的潘達于女士決定讓盂克二鼎等再次入土埋藏;蘇州淪陷后,先后有數批日軍闖入潘家搜查,所幸的是始終沒有找到二鼎。新中國成立后的1951年,潘達于致信文化部門:“竊念盂克二大鼎為具有全國性之重要文物,亟宜貯藏得所,克保永久”,毅然將大盂鼎、大克鼎無償捐獻國家,隨后入藏上海博物館。1959年籌建中國歷史博物館(國博前身)時,大盂鼎應征北上。從此,雙鼎分別成為兩館的“鎮館之寶”之一。

據中國國家博物館原常務副館長、古文字與青銅器研究專家朱鳳瀚介紹,大盂鼎及其銘文對西周史和青銅器研究具有重要的學術價值。它制作于周康王二十三年,是一件典型的青銅器“標準器”,可作為西周青銅器分期斷代研究的重要參考品。它的銘文記錄了周康王時期的一次“冊命”。冊命禮是維持周代“封建”等級制度的重要手段,是當時最主要的禮儀之一,盂鼎銘文是目前已知記載冊命禮最早的文獻,是研究周代禮制的重要資料。此外,銘文中關于商人縱酒亡國的內容,印證了《尚書·酒誥》等文獻的相關記載。這些記載無疑是研究周代社會結構和社會制度的重要史料。

上海博物館青銅研究部副研究館員胡嘉麟告訴記者,大克鼎于清光緒年間在陜西省扶風縣出土,同時出土的還有小鼎7件、镈、鐘等,皆為克所作之器,因此習慣上稱大鼎為大克鼎,小鼎為小克鼎。大克鼎腹內壁鑄銘文290字,銘文記載了作器者為“克”,他是管理周王飲食的官員。周王授予克的職責是傳達王的命令。銘文內容分為兩段,一是克對其祖師華父的稱頌,二是詳細記載了周王冊命克的儀式以及賞賜的內容。這篇銘文不僅是研究西周社會政治、經濟的重要資料,而且是西周書法藝術中的典范之作。

大盂鼎內銘文?陳拓攝/光明圖片

記者從國家博物館了解到,大盂鼎是國博最重要的展品之一,在基本陳列和專題展覽中,它作為中華五千多年悠久燦爛文明的代表性物證長期面向公眾展出,真正實現了潘達于將寶鼎向社會公眾展出的夙愿。

關于本次兩館合作的展覽,國博常務副館長陳成軍表示,此次國博、上博互借大盂鼎、大克鼎,并以兩件國之重器為核心,在建黨百年各自策劃主題展覽,“不僅是為了表達我們對當年的捐贈者潘達于先生捐贈義舉在新時代的崇高敬意,也是我們博物館人奉獻給建黨100周年的一份深情禮贊。”他認為這次展覽是國家博物館“不求所藏、但求所展,開放合作、互利共贏”理念的重要實踐。

上海博物館館長楊志剛介紹,“鼎盛千秋——上海博物館受贈青銅鼎特展”將于6月18日在上博開幕,預計展期1個月。將展出自殷商晚期至春秋戰國的有銘文的青銅鼎21件。展覽中的青銅鼎均為1952年上博成立以來,社會各界人士的慷慨捐贈。其中,潘氏家族捐贈的大盂鼎、大克鼎將重聚上博。“大盂鼎、大克鼎的故事堪稱中國文物天地最壯美、最瑰麗的詩篇之一。”他說,“從晚清以來,收藏家的藏寶和護寶行為中,我們看到了收藏家發自內心的最真摯的愛國情懷,還有對文化傳承的那種熱忱,那種力量。”

同時,國博上博還將聯合推出一系列合作推廣活動,包括深度報道、展覽直播、文物講解短視頻等,并合作研發相關文創產品。國博(北京)文化產業發展有限公司總經理朱曉云介紹,大盂鼎不僅是公眾最喜愛的文物珍品之一,也是文創產品的靈感源泉和“超級模特”,以大盂鼎為原型的文創產品已開發有60余款。記者了解到,作為兩館的館藏重器,以大盂鼎、大克鼎為代表的青銅文化,歷來都是文創開發的重點。目前兩館業已開發的與青銅文化相關的文創產品超過160款。“雙鼎合璧意義重大,給文創開發團隊以新的角度去重新審視和思考。我們希望通過文創的手段,將這樣一個歷史長河中的短暫瞬間變為永恒。”朱曉云說。

《光明日報》( 2021年06月16日?09版)

編輯:yangweijie

上一篇:

下一篇:

北京將推出百余部文藝精品為黨慶生

相關新聞

-

“曾世家”文物特展 述說曾國八百年傳奇史(組圖)

出土銘文器物還原“曾世家”湖北日報全媒記者海冰王晶通訊員曾攀黃敏在鮮有史料記載的情況下,一部“曾世家”何以被還原?專家...

-

山西垣曲北白鵝墓地出土周代虢國重器

山西省考古研究院今日發布垣曲北白鵝墓地重大考古發現,經過近9個月的緊張發掘,考古工作者在該墓地發掘出一處周朝王卿高級貴...

-

歐洲中世紀地圖和異域志中的東方敘事

16世紀以來,驅動歐洲地圖工業發展的是航海發現時代的殖民與貿易需求,這一時代的地圖奉精確性為圭臬:一張地圖越是自詡為對空...

-

170余件文物國博揭秘商代“匿”族

10月24日下午,一個“藏匿”了數千年的晚商貴族——“匿”族攜170余件出土文物,與國家博物館館藏部分西吳壁遺址出土文物一起...

-

讓世界看到更多中國古畫

讓世界看到更多中國古畫——訪大英博物館東方書畫修復室裱畫師邱錦仙由于疫情的關系,今年,大英博物館從3月18日起暫停對公眾...

-

文化自信:激蕩百年征程,照亮復興之路

光明日報記者李笑萌劉江偉文化如江河,在流淌中見證了一個民族的榮耀變遷,在奔騰中承載著一個民族的精神記憶。從新文化運動...

-

致敬英雄!那些展廳里、舞臺上的記“疫”

奮戰在一線的人民子弟兵,爭分奪秒制作防護服的女工,出發前與家人擁抱告別的援鄂醫療隊員……在全國人民團結一心勇敢戰“疫...

-

國博:140余件青銅器展現早期中國多彩文明

最早出現“中國”一詞的西周早期著名禮器何尊、記載武王伐紂準確時間的國之重寶利簋……14日, “宅茲中國——寶雞出土青銅器...

-

出土重要文物500余件 神秘三星堆,考古再解謎

新發現6座祭祀坑,出土重要文物500余件神秘三星堆考古再解謎本報記者楊雪梅王明峰宋豪新核心閱讀眼部有彩繪的銅頭像、華麗的...

-

三星堆8號坑發現可拼接青銅碎片 或為禮儀用器

三星堆新發現丨8號坑發現可拼接青銅碎片或為禮儀用器30日,三星堆8號坑南部、中部兩個區域的填土,已經清理完成,暴露出灰燼...

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

讓世界看到“東方畫卷”的無限可能 《哪吒2》登頂全球動畫電...

2025-02-19

2025-02-19

-

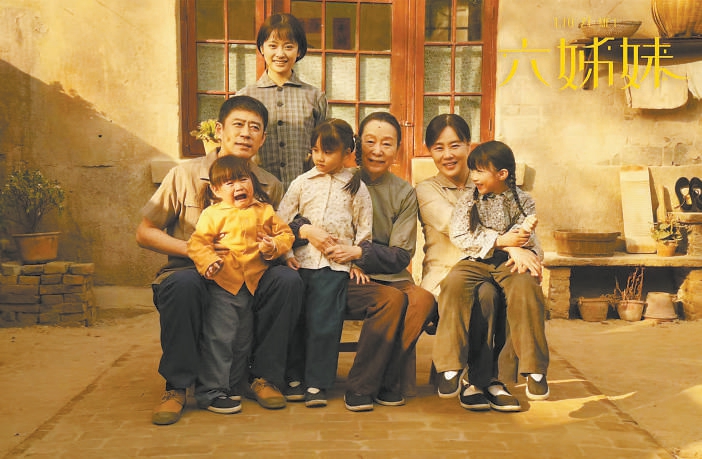

跨越五十余年歷史重構“家”敘事 溫情大劇《六姊妹》收視創佳績

2025-02-19

2025-02-19