首頁 >> 專題報道 >> 2020專題 >> 眾志成城 堅決打贏新型肺炎疫情防控阻擊戰 >> 疾病科普 >> 正文

首頁 >> 專題報道 >> 2020專題 >> 眾志成城 堅決打贏新型肺炎疫情防控阻擊戰 >> 疾病科普 >> 正文關注 | 因焦慮懷疑自己生病,心理學專家支招戴好“心理口罩”

漢口后湖一小區,有位居民認為自己被感染了,覺得呼吸困難,手腳發麻,很害怕,一連撥打多個心理熱線。同住一個小區的漢口醫院心理科醫務人員李輝安撫了這位居民。李輝介紹,這位居民是因為過度緊張焦慮引發的“焦慮發作”,簡單地說就是,大腦控制引起的,不是新冠肺炎引起的,不是軀體真的有問題。

圖為華中師范大學社會心理研究中心主任佐斌教授 本人供圖

記者了解到,從1月23日武漢暫時關閉出城通道至今,很多人接近半個月沒有走出家門,像這位“焦慮發作”的居民不在少數;那么在繼續隔離的時間里,市民該如何疏導自己的不良情緒呢?

2月7日,華中師范大學社會心理研究中心主任佐斌接受記者采訪時表示,可以從以下方面進行應對,從而形成理性平和、積極樂觀的社會心態。

當前,各種有關疫情的信息鋪天蓋地,很多人會有一種恐懼下的無助無力感,還有一部分人會在恐懼之下啟用防御機制。一是無意識過度恐慌,過量關注各種信息,容易信謠傳謠,草木皆兵,“嚇”自己;二是反向形成莫名其妙的“無所畏懼”或“膽大包天”,并有可能給自己和他人添亂。明明知道沒必要那樣恐懼,就是不能自我控制,嚴重時還伴有煩躁不安、焦慮、呼吸急促、頭昏、惡心、嘔吐,甚至休克等生理癥狀。

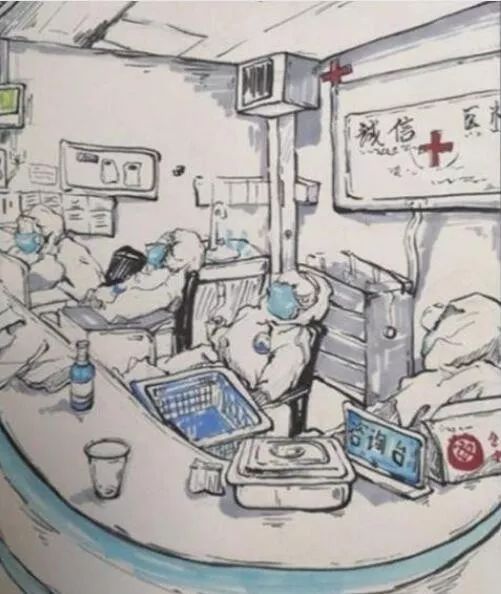

圖為武漢大學生畫的抗疫卡通畫

佐斌教授表示,完全消除恐懼,就必須消除恐懼源。這次疫情人們擔心的是自己和親人會不會被感染。因此,社會各界要加大對疫情的信息發布,嚴厲打擊各種謠言。

14天潛伏期是一個非常特殊的時期,人們在潛伏期之內,每天量體溫,監測自己的體溫變化或相關癥狀,如果有疑似癥狀,會十分緊張,擔心自己真的被感染。人類對于行為結果或事件“不確定性”會產生本能的焦慮,這是正常的心理反應。如何維護好隔離期的心理狀態?佐斌教授認為,第一是對隔離期不抱怨、不反感,從內心認同隔離的正確性與必要性,接納自己現在的情形;第二是嚴格按照要求做好隔離觀察期的事情,如測體溫、勤洗手、通風、適度鍛煉等;第三是每天做一些有意義的事情或完成一項任務,這樣“胡思亂想”的時間就會減少。第四是與家人好友等保持電話或視頻交流,獲得更多信息,分享隔離期自己的身心狀況。

目前,嚴峻疫情無疑會讓廣大人群產生一些焦慮、害怕、自責等情緒,隔離等措施也會讓人際交流方式受到影響,預防和抗擊新冠肺炎,特別需要大家盡快調節自己的心理狀態,把負性情緒降下來,讓平和、理性、樂觀、感激等積極心態升上來,促進自身免疫力增強,更好預防或治療病毒感染。因此,健康心態是預防新型肺炎的“心理口罩”,在戴口罩、勤洗手的時候,也要戴好“心理口罩”。

圖為武漢大學生畫的抗疫卡通畫

記者留意到,關閉出城通道后,朋友圈中有很多幽默段子、傳唱一些原創歌曲、寫書法和畫畫。“這些自發行為在心理學上是一種轉移機制,也稱‘心理按摩’,可以緩解焦慮和緊張情緒。”佐斌教授認為,在經濟發展中,“信心比黃金更重要”;在防控重大疫情中,信心和藥物同樣重要!人與人之間相互關心、鼓勵、肯定、幫助的心理氛圍,整個社會傳遞出的溫暖、友愛和信任,眾志成城、同心同德的心理氣勢,無疑是戰勝疫情的重要力量。

研究表明,心理因素對人體的免疫功能起著非常重要的調節作用。如果人長期處于焦慮、猜疑、急躁、憤怒、抑郁、后悔等心理狀態,會減弱機體的免疫功能;如果心理壓力是短期的,會抑制免疫力;如果是強大的心理壓力和長期的心理負擔,可能會對免疫功能造成傷害。而積極樂觀的心理狀態如感激、滿足、愉悅、幸福等能夠促使體內的內啡肽與生長激素等上升,從而能夠增強人的免疫力,提高對疾病的抵抗力。 (長江日報-長江網記者楊佳峰 通訊員黨波濤)

編輯:hushaopeng

上一篇:

我是不是“無癥狀感染者”?看完這些就明白了!

下一篇:

細胞戰斗實錄!新冠肺炎原來是這樣被治愈的

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

人藝“經典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27