【柯于明美文】當高必自強

當高必自強

——陪著名老作家駱文上九宮山

2001年8月中旬,駱老給我來電,說他正在崇陽縣的金沙鎮避暑。我邀請駱老上九宮山去,那里山風更涼爽,他當即答應了。但過幾天,他又來信說,自己生病了,由兒子接回了武漢,因而無緣應約上九宮山。直到第二年夏天,終于成行。

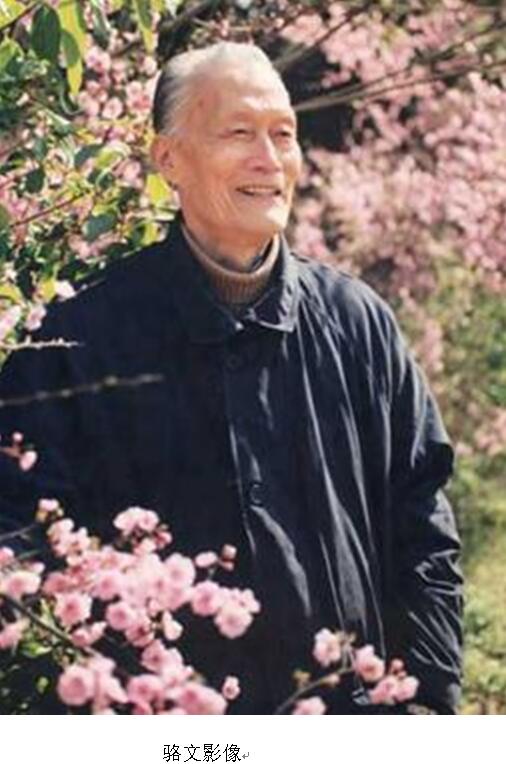

駱老已是87歲高齡,卻耳聰目明,思維敏捷,走起路來身輕如燕。他是著名的湖北文壇“三老”之一。曾卓老不幸今年四月去世,碧野老近年常有微恙,唯駱老身體健康,令人羨慕。此次上九宮山,駱老興趣濃郁、廣泛,健談多思,智慧而幽默,聽他給我們講話,是一種無盡的享受。

我將駱老安排在“九宮山莊”下榻,那里“開門見山”,從窗口就可以欣賞“懸崖噴雪”。他挺滿意。

駱老是江蘇句容人。1933年,18歲的他參加中國左翼戲劇家聯盟。1941年26歲時,他與一位比他稍小的姑娘王淑耘裝扮成一對年輕夫妻,從重慶出發投奔延安。后來,這對年輕的假夫妻成為情深意篤、相濡以沫的模范夫妻。在延安,他歷任中央實驗劇團導演,延安魯藝戲劇系助教,冀察熱遼文工團團長,冀察熱遼魯迅文學藝術學院教務長、文學系主任。新中國成立后,他先后任湖北省文聯主席、黨組副書記、中國作協武漢分會主席、《長江文藝》主編、湖北省作協主席等職。這樣的一位資深老人,這樣的一位文學前輩,怎不令我們這些晚輩肅然起敬、仰視崇拜。

2002年8月的一個下午,天氣晴好,我陪駱老登上了山頂處的銅鼓包。沒料一會兒起了云幔,烏黑的云團從山下直往山上翻涌,整個時空仿佛動轉起來。濃云似煙,嗆住了我們的思維和語言。我考慮駱老的身體,建議打道下山。駱老卻一臉從容,傲然屹立,任憑山風撩起他的衣角和白發。我順著他的視線望去,但見云層突然破裂了一塊,一抹斜陽漏下來,正好把光投射在對面的一座懸崖上,那上面有五個白色大字:當高必自卑。

銅鼓包撥云亭面西而立的千丈峭壁上,“當高必自卑”五個大字特別吸引游客眼球。這是湖北老作家、《新戰爭與和平》的作者李爾重先生的大手筆。字體古樸、厚重,穩實中隱藏著鋒芒。我原來不止一次見過這幾個字,聽身邊有的游客把“當高”錯念成“登高”,便予以糾正。我的基本理解是:人面對高峰絕頂,應當感到卑微,在茫茫天宇間人生只是一瞬間,在大自然面前人是多么渺小,根本不值得驕橫和不屑,而應心生敬畏。至于這五個字有沒有出處,我懶得考證。

駱老告訴我,這句話出自四書五經中的《中庸》,原句是“君子之道,辟(譬)如行遠,必自邇;辟(譬)如登高,必自卑。”這里的“自卑”,不是跟“自負”相對的“自卑”,“自”是從的意思,“卑”是低的意思,意思是要想到達遠方,就要從近處出發;要想攀登高峰,就得從低處起步。要學有所成,就要從眼前做起,刻苦奮發,持久不懈。此句與荀子的“不積跬步,無以致千里;不積細流,無以成江海”有相同之處。

我附和道,這兩句話很哲學啊。人都想往高處走,但必須從低處開步。戒驕戒躁,穩住心態,循序漸進,腳踏實地,這很重要,若操之過急,“欲速則不達”。駱老一笑:柯總編悟性高。你的《南鄂晚報》正處在起步階段,但只要你從容不迫,穩扎穩打,一定能登上高峰。

駱老是個有心人,熱情支持晚輩的事業。去年,我作為“咸寧市微型小說學會”會長,擔綱創辦《微風》雜志,請駱老題寫刊名。駱老很快寄來了灑脫的題字,使我們的小小刊物大放異彩;我把創辦不久的《南鄂晚報》寄給他一些,也立即得到了他的好評和鼓勵。

我感謝駱老對“當高必自卑”的解釋令我茅塞頓開。駱老又把話說轉來:你原來的理解也是一種,不錯,從現代的觀念來看,“必自卑”三個字,其實講的是人從大自然中來,大自然孕育了人類,人就應該尊重自然,愛惜物類,不要把自己看作萬物的主宰,高高在上,隨心所欲,不圖回報只求索取,滿足人的一己私利。面對大自然,面對高峻的東西,人應該感到自卑、謙卑。說到這里,駱老頓了頓,兩眼望著遠方,像在沉思什么。

風越來越大,霧被吹散不少,對面山崖上“當高必自卑”幾個字在霧的作用下飄動起來。我想提議下山,卻見駱老凝視著那五個大字,皺了皺眉頭,深邃的眼里閃出一絲智慧的光,對我說:這句話不好。我想改一個字,叫“當高必自強。”

駱老接著解釋道,人與大自然相比雖然渺小,但我們登上高峰后,不是比高峰還高了嗎?所謂“山高我為峰”,或說沒有比人更高的山,天地之間最偉大的是人。人早已上了飛機,上了太空,上了月球,這是人的驕傲。如果“當高必自卑”,這些奇跡是不可能的。人面對高險,應該去戰勝它,所以我主張“當高必自強”!人類只有不自卑而自強,才能不斷向上,不斷進取,不斷超越……

我們一聽,連忙拍掌叫好。駱老這一字之改,改出了另一番意境,

改出了全新的境界。就說這九宮山本身,海拔1600米,一線天、石龍溝、老鴉尖,壁立千仞,奇峰險壑,正是有“當高必自強”精神,才能開發出這些云中勝景,才能有我們的足跡至此,才能領略這“無限風光在險峰”。

?駱老這次在九宮山住了半個月。多數時間他不出門,而是關在房子里寫作,用他的話說是“還文債”。老伴王淑耘一直陪伴左右,做他的寫作助手。其間,我從溫泉幾次上山,安排他們的生活,但又不便多打擾。而駱老每次都會放下手頭的寫作,跟我們談笑有加。我也就受益多多,把駱老的諸多教誨銘刻于心。

駱老回武漢不久,給我寄來了新出版的《樺樹皮上的情書》,上下兩冊,70多萬字,沉甸甸的。小說在歐洲近代史這個廣闊背景下,以宏大的敘事方式和舒闊的史詩結構,全景式地展現了波蘭人民英勇不屈,浴血奮戰,爭取國家獨立和民族新生的苦難歷程。令我吃驚的是,駱老竟是在85歲高齡創作完成這部巨著的。可見駱老的“自強”精神有多厲害。數十年來,在擔任繁雜行政事務的同時,他一直堅持創作。除長篇小說,還有詩集《一顆紅心為革命》《露水草》,散文集《對人的鐘愛》《菱花女》《貝多芬只有一個》,劇本《瘋了的母親》《牧歌》等。駱老攀登了這一座座文學的高峰,正是在用行動完美詮釋他的“當高必自強”主張。而我等這些文學晚輩,仰視著駱老這樣的泰斗,更要把“當高必自強”五個大字鐫刻在心壁上。(完)

作者:柯于明

編輯:zhufengjin

上一篇:

【柯于明美文】高格低調兩相融

下一篇:

【彭紅玉美文】牛頭山探春

相關新聞

-

九宮山滑雪場12月15日盛大開業

咸寧日報全媒體記者劉會文通訊員黃行今日, ,今年對九宮山滑雪場游客中心進行全面升級改造后,將于12月15日盛大開業迎賓。據...

-

鄧磊委員:改擴建扶貧旅游公路

“咸安雙溪——通山黃沙扶貧旅游公路是銜接大幕山、隱水洞、九宮山、富水湖和王英千島湖等旅游景點的重要交通公路,沿線旅游...

-

丁小強在通山調研時強調扎實推進人居環境綜合整治

咸寧日報全媒體記者朱哲袁燦20日,市委書記丁小強到通山縣調研農村人居環境和“一山兩線”綜合整治等工作,強調要樹牢生態優...

-

全景游+全季游+生態游 九宮山風景區全面升級

咸寧網訊咸寧日報全媒體記者鄧昌爐、通訊員徐世聰報道:3日,記者在九宮山風景區看到,云中湖畔游人如織,一座嶄新的現代化酒...

-

組圖:綠色九宮宛若仙境

21日,無人機拍攝的九宮山風景區,云霧繚繞,宛若仙境。

-

通山縣九宮山風景區環境整治贏來游客如潮

咸寧網訊咸寧日報全媒體記者宋文虎、通訊員余日儲報道:17日,通山縣九宮山風景區武漢大學修養所前,數名工人正忙著在橋底的...

-

咸寧,咸寧

我們都會平安康寧以你的名字告訴每一個人攜手同心必定能贏災難面前我們負重前行太陽沖破烏云沒有什么能壓抑光明春天就要到來...

-

【建設特色產業增長極調研行⑨】育新機,潛力在哪里?—— 通...

九宮山在南陳宣帝太建元年(公元569年)就開始營建開辟和定名,南宋淳熙十四年(公元1187年),名道張道清攜皇帝之詔,上九宮...

-

【建設特色產業增長極調研行⑨】育新機,潛力在哪里?—— 通...

九宮山在南陳宣帝太建元年(公元569年)就開始營建開辟和定名,南宋淳熙十四年(公元1187年),名道張道清攜皇帝之詔,上九宮...

-

九宮一日霧

孔帆升(通山)夏日的九宮山上,午后涼風習習,行人寥寥。湖面細碎的波紋,密密匝匝,湖邊碧綠的山野寧靜無躁,從對面筆架山上...

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

人藝“經典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27