畫出長江源村新生活

作者:王平(中國國家畫院一級美術師、中國美術報執行總編輯)

長江源生態移民村位于青海省格爾木市郊的唐古拉山鎮。2016年8月22日,習近平總書記來到這里考察生態移民、民族團結和基層黨建工作。資料顯示,長江源生態移民村從原先居住的海拔近5000米的長江源頭搬遷到格爾木以后,在黨和政府多項扶貧政策幫助下,牧民們逐漸融入城鎮生活環境,同時藏族文化生活傳統也得到保持。長江源生態移民村到底有怎樣的變化?是否適合中國畫來表現?帶著這樣的問題我從北京向這里進發。

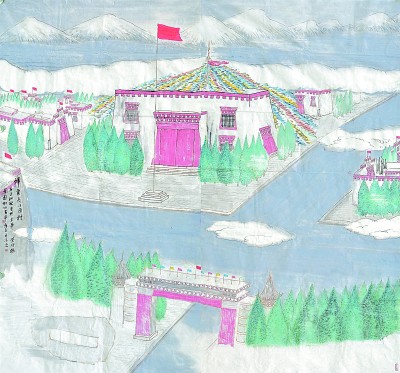

祥云·長江源村(中國畫) 王平

新村新變觸發內心感動

2019年9月份,我們從西寧乘坐城際火車到達格爾木。晚上九點多,一下火車,高原清冽的秋風吹來陣陣寒意,夜色中的格爾木霓虹閃爍,樹影婆娑,映襯出祥和寧靜的城市夜景,顛覆了之前我對于西北高原邊陲小鎮應該是荒涼苦寒的想象。

次日一大早,我和同行的畫家朋友董雷、宛少軍一起出發去長江源村。從我們入住的賓館到位于格爾木市郊的唐古拉鎮長江源村并不太遠,從車上看到之前網絡上搜索到的長江源村藏式風格門樓,我們就知道長江源村到了。車過門樓,看見道路兩旁建有藏族風情的小游園和文化長廊,放眼前望,是一排排藏式風格的民居,不像是農村,更像是小城鎮的街道。

在長江源村黨群服務中心門口,我們與唐古拉山鎮黨委書記趙守元書記以及長江源村黨支部書記才讓等會合。長江源村支部書記才讓,是一位精干的藏族女干部,她領著我們參觀了長江源村簡介,走訪了習近平總書記2016年視察時到過的村民申格家,還參觀了村口的農貿市場、開在路邊的茶吧。她一邊領著我們參觀,一邊給我們介紹長江源村的情況。

青海長云暗雪山(中國畫) 王平

長江源生態移民村原本位于三江源保護區,當地平均海拔在4700米以上,村民以放牧為生,住帳篷,點油燈,交通困難,生活艱苦。2004年11月,唐古拉鎮128戶407人響應國家三江源生態保護政策的號召,自發搬遷至格爾木市郊的唐古拉山鎮移民新村,形成今日的長江源生態移民村。據才讓介紹,牧民們剛遷到移民新村時,文化水平整體偏低,觀念單一而滯后,勞動技能普遍較差,漢語言障礙較大,缺乏擴大社會活動面的條件,勞動力就業是個大問題。在相關部門提供技術培訓等支持下,村民們慢慢適應了新的生活,并有了更多的經濟增長點。在村民申格家,習近平總書記視察長江源村時的照片掛在墻上。才讓說,總書記的關心讓村民們對未來更加充滿信心。如今的長江源村有近450名生態移民,村民們在政府多項扶持政策幫助下,積極融入城鎮生活環境,人均收入大幅提升。

我們看到,村里好多地方儼然是個建設工地,才讓介紹,政府正在按照藏式風格建筑對新村進行整體二次免費改造,改造后有望促進鄉村旅游等特色經濟的發展。在村委辦公樓榮譽室,我們看到長江源村移居此地以來獲得的“全國民族團結進步創建示范區(單位)”等諸多獎牌布滿了整整一個房間。

才讓領著我們轉完村子,我們也大概了解到哪些地方比較入畫。我們想要用自己的畫筆把長江源生態移民村的新生活描繪記錄下來:村道翻改成的柏油馬路上停著的小汽車一溜到底,讓人恍惚走在城市街道上;鮮明藏式風格的住宅加上一個300多平的小院,說是一幢幢小別墅也不為過;家家用上了自來水、天然氣,有些村民還開起了小賣部、奶茶屋;村委會門口寬闊的文化廣場有一個大舞臺,村民們逢著節日就在這里歡歌熱舞;廣場馬路對面的長江源民族學校,村里的孩子都在這里讀書,不用跑到外面上學,非常方便……

如今的長江源村,在實現了從牧民到村民轉變后,正在向市民生活轉變。我們用畫筆記錄著這些變化,內心由衷地為村民們高興。

視覺驚喜激發創作熱情

在長江源村數天的寫生,我們積累了一疊寫生稿,但如何把寫生搜集的素材轉化為創作,還需要有一個切入口。這一天在村口牌樓前的一個過街天橋上寫生時,我被不遠處的經幡上飄揚的彩帶吸引了,盯著看了很久,突然我發現文化廣場上高高飄揚著的國旗與每家院子門樓上插著的一桿小國旗形成一種飄逸的形式感。國旗如紅云,一派艷麗祥和景象,家家戶戶插國旗,代表著移民的感激心情。紅旗如云的意象,讓我視線所及,樹也如云,山也如云,仰望天空,更是白云朵朵連綿而來,高原上的祥云是那樣的從容自若。我的創作瞬間有了以祥云作為畫面點題的靈感,頭腦也豁然開朗。歸來后,我數易其稿,刪繁就簡,將祥云、紅旗、經幡與長江源村入村牌樓、黨群服務中心辦公樓、民居等作為畫面主要元素創作了《祥云·長江源村》,作品描繪了昔日牧民如今城鎮居民般的生活。

在格爾木周邊寫生期間,我們還探訪了沙漠胡楊、戈壁風車、小鎮村寨,一路走一路畫。有一天傍晚在胡楊林寫生的歸途中,但見西山外殘陽如血,霞光萬道,而東邊卻是天地相接,流云翻墨,人行沙漠,恍惚如夢。走出沙漠,遙望遠處的昆侖山,高峰上雪線隱約,遠壑如晦,“青海長云暗雪山”便不自覺地到了嘴邊。回京后,這個畫面時常出現在我的腦海當中,于是我將藏民祈福的經幡置于中景,把遠處的昆侖山與近處的村莊呼應起來,創作了《青海長云暗雪山》這幅作品。

長江源生態移民村寫生之行雖說只有短短數日,但鮮活的生活場景、鮮明的民族風情、奇異的自然景觀給我一路的視覺驚喜,也激發了我創作的熱情。感謝生活,難忘此次長江源村寫生之行。

《光明日報》( 2020年08月23日 10版)

編輯:但堂丹

上一篇:

處暑時節話秋涼

下一篇:

敦煌文物保護研究中心揭牌

相關新聞

-

走向我們的小康生活丨盆地里的生長

新華社西寧9月16日電題:盆地里的生長新華社記者熊爭艷、王浡青海,地處中國西北。決戰脫貧攻堅進入收官,記者來到柴達木腹地...

-

小康社會的美好畫卷正在徐徐展開

初夏時節,記者乘車穿越濃霧、密林,路過山谷、溝澗后,終于來到了“精準扶貧”重要論述的首倡地——湖南省湘西土家族苗族自治...

-

奮斗百年路 啟航新征程·同心奔小康 | 產權改革凝心聚力 集體...

央視網消息:“資源變資產、資金變股金、農民變股東”,黃土高原上的一個小山村通過集體產權制度“三變”改革,讓大家心往一...

-

一名返鄉黨員的扶貧情懷 ——記湖北固德包裝制品有限公司董事...

11月26日,湖北固德包裝制品有限公司通城縣五里鎮扶貧車間生產現場,一片繁忙景象。■投資建廠,為產業脫貧找出路今年,五里...

-

湖北:小產業惠澤大民生

光明日報記者張銳陳海波夏靜站在湖北襄陽市保康縣馬良鎮的陳家灣田園綜合體,放眼望去,有的人在喊泉長嘯,有的人在“網紅橋”...

-

【走向我們的小康生活】長陽關口埡村:高路入云端 山村不孤單

通向云端的盤山水泥路。6月25日,湖北日報全媒記者驅車從長陽土家族自治縣榔坪鎮關口埡村委會出發,沿盤山公路而上,不到10分...

-

貧困村成了“幸福大院”——全國人大代表王艷鳳的履職故事

題:貧困村成了“幸福大院”——全國人大代表王艷鳳的履職故事新華社記者薛欽峰正值東北耕種時節,在吉林省榆樹市永生村,村民...

-

一個黨員一面旗—— 一位駐村工作隊員的抗疫感悟

講述人:劉輝(市自然資源和規劃局駐官仕坳村工作隊員)我是赤壁市新店鎮官仕坳村的一名駐村工作隊員。疫情期間,村里老百姓吃...

-

探訪通山縣楊芳林鄉—— “雙無”鄉鎮是如何煉就的?

記者饒敏程昌宗特約記者孔帆升4日,通山縣在我市率先成為“低風險區”。該鄉村民歷來有打工和經商傳統,臘月底紛紛返鄉過年,...

-

金洛甫:鎮守沙丼的“指戰員”

咸寧日報全媒體記者丁偉通訊員鄧志高“疫情不散,我們不退”,鎮守在村組一線的農村黨員干部始終保持著激昂的斗志。在走訪過...

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

人藝“經典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27